1980年代,中国有2.3亿农村人还在用煤油灯照明,全国电视机普及率不足2%,而今天,网络用一秒就能传遍天下。这不是故事,是我们父辈真实生活的剪影。你能想象一个没有手机、没有网络、没有空调的年代,大家是怎么过日子的吗?为什么那么多人一说起八十年代,眼神里总带着怀念?那个生活节奏慢得像老年广场舞的年代,究竟藏着什么让我们一代又一代人深情回望的秘密?

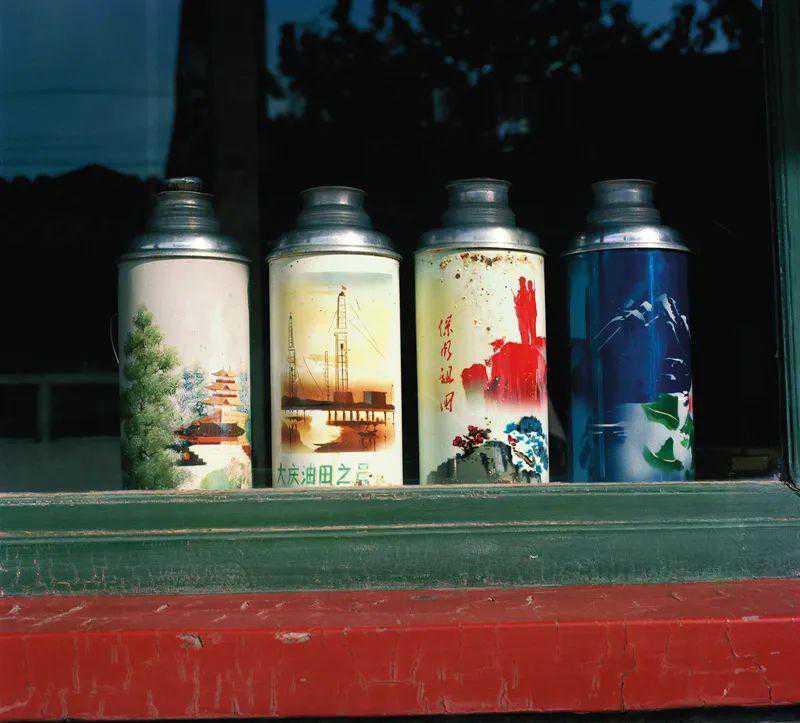

有人说,八十年代是最美好的年代,也是最让人琢磨不透的年代。左边有人感叹“那时候穷,可心里踏实”,右边却有人吐槽“真要回去你能受得了吗”。车水马龙、热闹非凡的大街还没影,工厂下班的哨声一响,大伙就推着自行车回家,小日子平淡得像白开水,但每一口都喝得津津有味。可你知道吗?当时的“高级”生活,甚至有点让现在人觉得笑掉大牙:谁家里有个热水瓶保温一天,谁就是“人生赢家”,我没开玩笑。可为什么在各自争议中,大家还都念念不忘那个年代?说到底,八十年代的“幸福密码”,你真的看懂了么?

让我们一点点剥开八十年代的“旧时光洋葱”。

那时候,电视机不是家家都有。刚解放出来的日立、海尔、长虹彩电,一进客厅就跟财神降临一样。多少孩子等着看经典电视剧《西游记》,邻里街坊挤在一家人的屋子里,连呼吸都得“抢时间”。想买冰箱,得攒好几年工资。父亲单位分配的自行车,是谈恋爱的利器:前座坐姑娘,后面还得装满家里的菜。

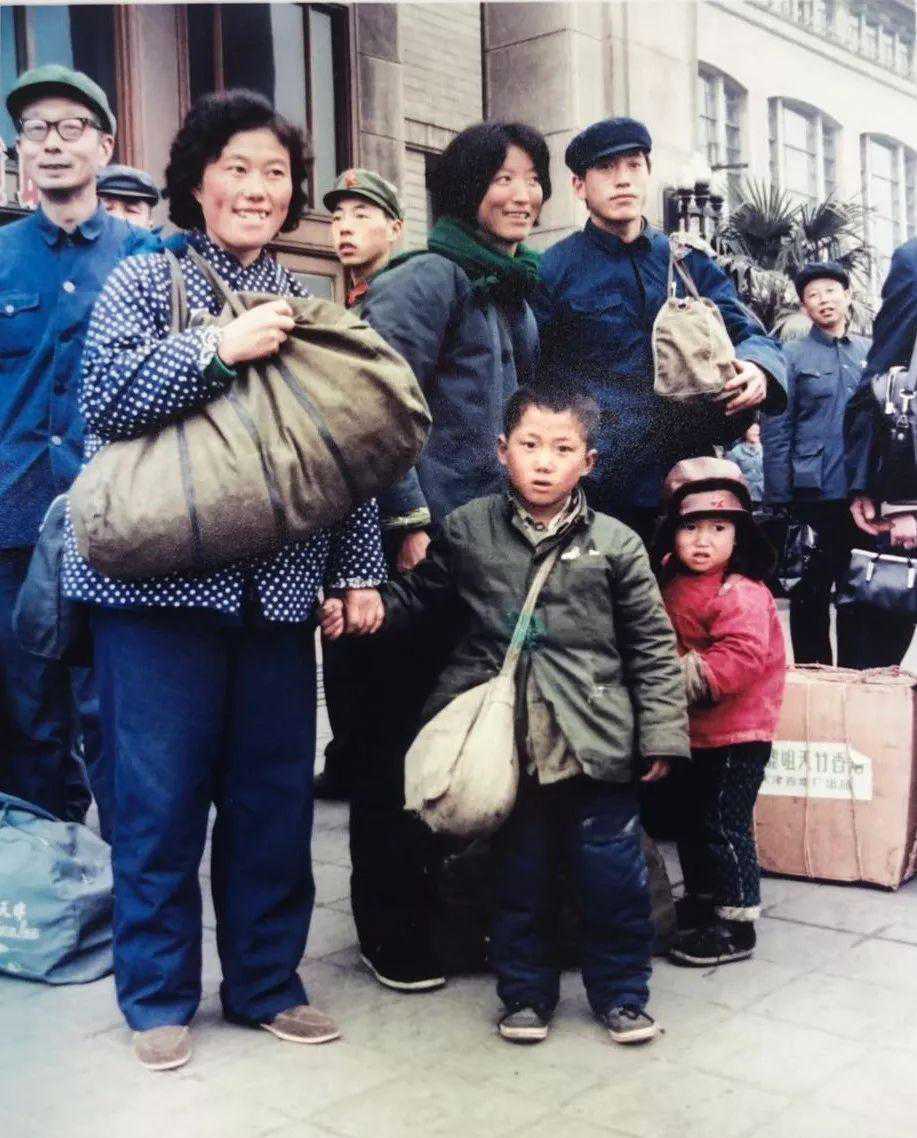

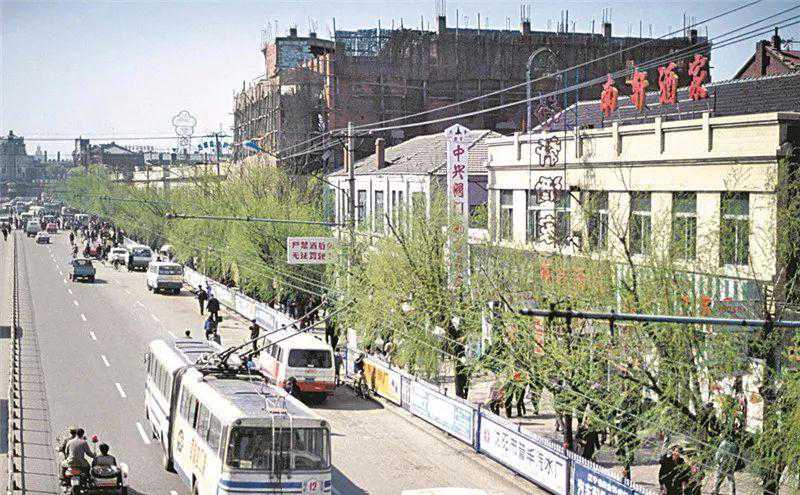

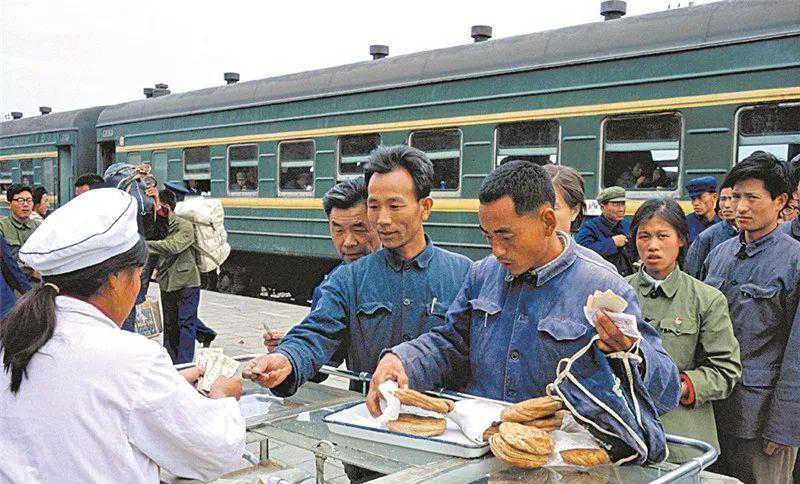

再说交通,那时候什么“早高峰堵车”,在大城市都听不到。基本上路上一辆解放牌大货车能吸引半天好奇的眼光,“私家车”这词,八成老百姓都没听过。坐火车出远门,那叫“绿皮慢车”,车厢里人头攒动,座位买不到只好席地而坐,一包泡面两个人分着吃,还能聊上一路。

农贸市场则堪称“大型动物园”:牛羊马驴在棚子下排队,现杀现卖,肉香扑鼻;赶集的人穿的虽然不时髦,但精神头十足。农村家的孩子,从没觉得坐不上轿车丢人,只要骑上父亲的二八大铁驴,幸福得跟现在坐高铁没两样。

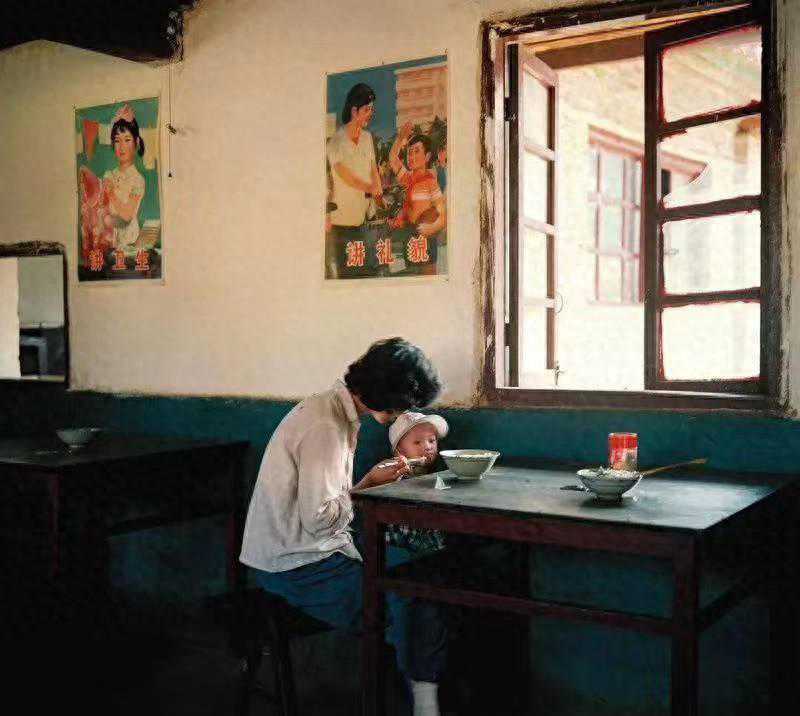

普通人在八十年代最大的愿望是什么?许多人就在一本新书、一支钢笔、一套中山装和一个热水瓶里找到了答案。衣服不讲究时尚,缩手缩脚却也自信昂扬。念书的孩子渴望有新课本,父母节衣缩食买了钢笔,能开心半个月。

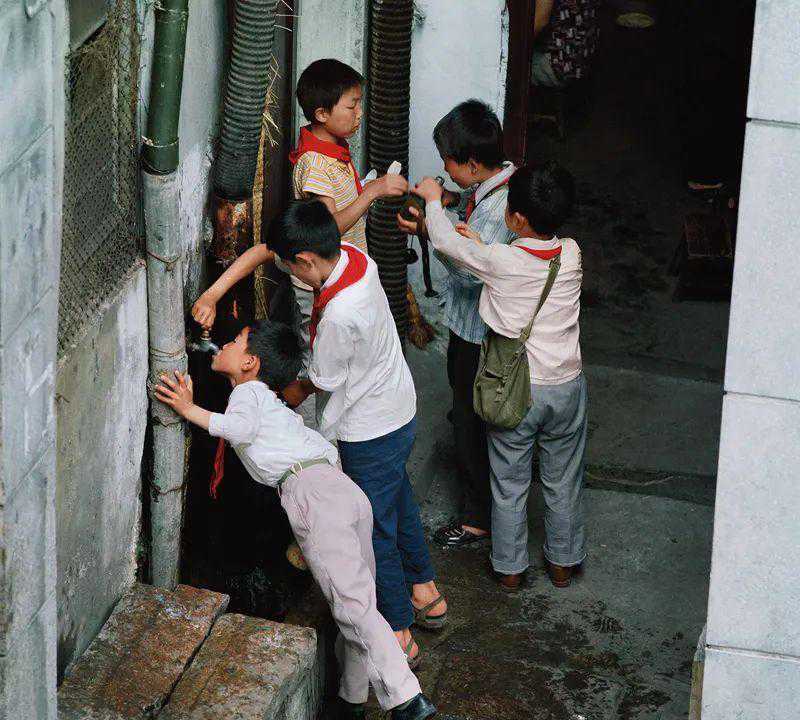

其实,那些“物质上的低配”,却成了“精神上的高配”。社会节奏慢,步子走得稳。人和人之间不躲闪,小区邻居几十年不关门。喝水不用饮水机,下课就去水龙头猛灌几口,天不怕地不怕的样子,让人想起来还忍不住笑出声。

如果觉得八十年代都是明朗阳光,那可有点天真。当时的城市外表平稳,有条不紊,其实每个家庭都在默默应对许多琐碎难题。彩电、冰箱、洗衣机,这类新鲜玩意儿,价格不是一般工薪阶层能轻松下手的。好不容易攒点钱,队排半天都可能没货。

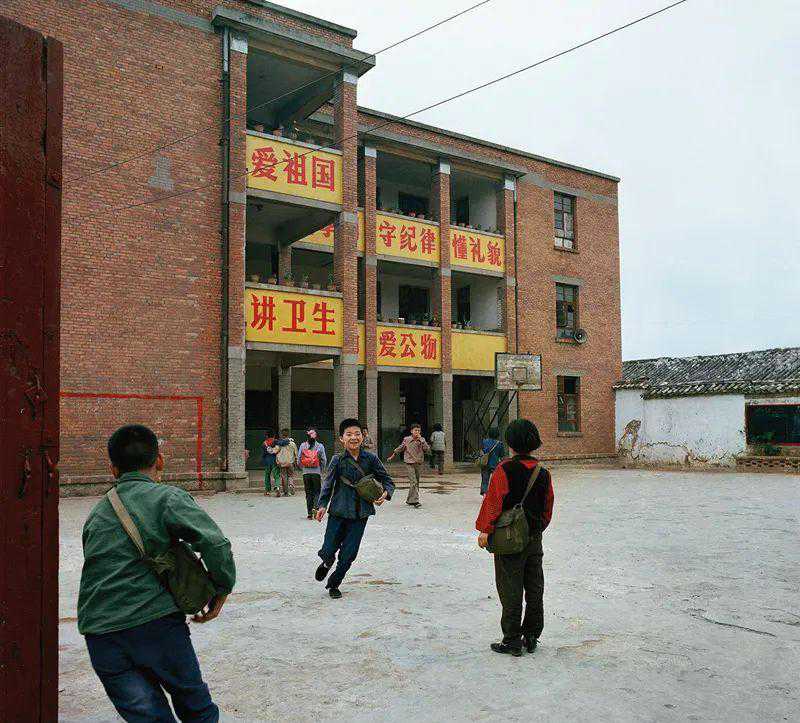

另外一面,则是来自时代的无声压力。很多政策刚刚放开,城市跟着农村一起摸着石头过河。父母那一辈拼尽全力才让家里孩子多读点书。农村想进城,城里想安稳,家家都在盼“明天会更好”,可“明天”的模样,谁心里也没底。

也有不少年轻人说,那个年代其实很无聊。别说娱乐,能看个旧电影就是全村热闹。谈恋爱要偷偷摸摸,亲亲抱抱在大街上是稀罕事。至于穿西装、用钢笔,只有考上大学或者进了机关才敢想。家里东西少,心里盼头却多。可“盼头”真能当饭吃吗?这问题,每一代人都曾悄悄琢磨。

还有人质问八十年代何来幸福?工资水平低,吃肉是逢年过节的奢侈,每日三餐都是粗茶淡饭。出门一双帆布鞋能穿五六年,衣服补了又补。再加上没人能随时开空调、玩手机,大冬天冻疮、夏天汗湿背,一点都不好受。老百姓忍着,苦中作乐,靠的都是那股自我麻痹和互相鼓励的劲头。

你以为八十年代只有物质短缺?可别小瞧了那个年代“幸福的爆发力”。真正的转折出现在上世纪八十年代末:包产到户的红利飞快释放,农民收入连年翻番,彩电、冰箱进了寻常百姓家。南方小城的个体户,北方老乡的“万元户”,让“挣钱致富”不再是口号。

再看城市,一股创业潮悄然兴起。有人下海做生意,胆大包天放下铁饭碗,拉着平板三轮进市场。深圳成了全国最年轻的城市,晚上还有人跳迪斯科,西装革履、墨镜皮鞋成时尚标配。

与此同时,改革开放带来的新鲜事物蜂拥而至。国外大片、港片登陆大银幕,孩子们对好莱坞不再陌生。电冰箱里的酸奶、电视机播放的动画片,成了新一代的“童年快乐源泉”。

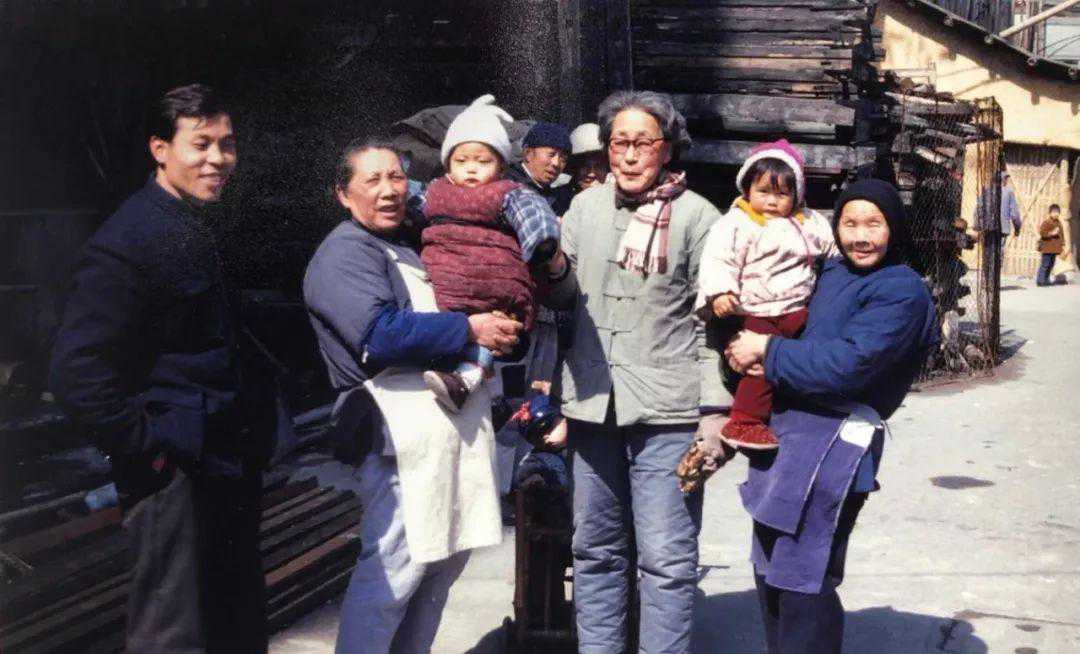

前几年人民群众渴望的是“不挨饿”,而到这个时候,大家开始讨论“怎么过得更有趣”。八十年代的后半程,各种可能性铺展开来,你可以做工、下海、研究,还能像城里人一样买新家电、穿中山装西服出门。家有“凤凰牌相机”的姑娘,照片寄出去就能引来全家羡慕的目光。

最有趣的是,大街上多了红绿灯,私家车贵得像“飞天”一样可望不可及,但最酷的少年已经骑上了新买的捷安特自行车,在胡同口绕两圈成了小伙伴的“明星”。

正当所有人以为日子越过越顺的时候,问题也随之而来。彩电虽好,可菜篮子价格飞涨。物质丰富,竞争也激烈了。原本邻里和睦的关系被生意经搅和得小心翼翼。农村虽然收入提高,但城乡差距也悄悄拉大。有人开厂赚了第一桶金,有人却因为下岗陷入迷茫。

外来事物的涌入带来了鲜活的生活,也让不少老一辈人感觉“家乡变了样”。有人大胆追求时尚,有人却怀念旧日的踏实与安全感。乡下的老父亲还是习惯戴草帽,孩子却天天幻想买潮鞋、搞恋爱、新潮流和老家渐行渐远。

事实上,大步向前的八十年代,藏着数不清的“成长的烦恼”。有小镇青年挤进城市后“不服水土”,有工厂职员被下岗洪流卷进改革,家里电器一多矛盾也随之而来。新旧观念对撞,家庭关系和社会节奏悄然发生裂变。有些梦想跑得太快,理想和现实的落差让许多人手忙脚乱。

虽然物质水平每年都在提高,精神压力却也悄然攀升。当爱与希望被现代工业品“包裹”,有的人感到幸福,有的人回头看时却更怀念当初的慢生活。就像一场令人措手不及的“大考”,八十年代的平静外表下,已悄悄酝酿着新一轮的社会变革。

说到这儿,有人也许会说:“八十年代多好,啥都值钱,人情淡薄。”可真让你回去,那可得耐得住寂寞、受得了穷,

还得见谁都笑脸相迎。这年代讲究效率、拼资源、比速度,回想过去慢悠悠的幸福生活,可能九成人还真过不习惯。

当时的物质虽然匮乏,但精神富足;今天的选择多到眼花,但内心却常常迷失。有人说“还是八十年代实在”,可那时候谁能想到有一天会为手机没网、快递没响操心呢?过去的日子是美好?还是今天的日子更方便?看上去好像不矛盾,细细一琢磨,其实处处矛盾。那时候没红包抢,但朋友间一个微笑就顶一顿烧烤。可见“幸福”怎么衡量,是不是还得人心里自己掂量?

所以,今天谁要一味吹捧八十年代,我就想假装夸几句:“老一辈,您们吃的苦多么‘香/'啊,现在的年轻人可省心多了,不用搬水、不用排队、不用担心冬天衣服补太多,不如干脆都回到从前?”可玩笑归玩笑,每代人有自己的烦恼与美好,盲目怀旧也解决不了当下的忙乱与焦虑。

都说八十年代幸福满格,但真让咱们穿越回去,你愿意每天没空调、坐绿皮火车吗?还是现在这个快节奏、选择多的生活更合你心意?其实,八十年代的慢生活真的更幸福,还是只是我们给过去加了滤镜?你会选择慢悠悠的“旧日时光”,还是拼速度的“现代生活”?欢迎留言聊聊,到底“回到过去”是梦想,还是“美好误会”?

编辑: 来源: